L’auteur tangérois Philippe Guiguet Bologne vient de faire paraître chez Scribest son nouveau récit poétique, « Ce qui nous restera » (Cheminement II – Fragments de Tanger et d’ailleurs). L’occasion d’un long entretien avec Yamna Mostefa qui va bien au delà de la parution de ce nouvel ouvrage et que nous avons le plaisir de publier, pour vous, dans son intégralité.

– Yamna Mostefa : Nous nous trouvons maintenant rue Gourna, dans la Kasbah, près de Dar Nour qui a été ta maison, n’est-ce pas ?

– Philippe Guiguet Bologne : C’était effectivement chez moi. C’est une maison qui me ressemble, un miroir de tout ce que je suis, et dont par bonheur l’identité a été jusque-là magnifiquement préservée par les nouveaux propriétaires successifs et gérants. Je suis arrivé rue Gourna par hasard : j’habitais à Hafa, le plus bel endroit du monde, que j’évoque dans certains de mes écrits, mais situé plein Nord, au-dessus de la mer, et parfois sous la pluie pendant les trois mois de l’hiver tangérois. Je moisissais littéralement. Mes parents, pour me sauver de cette situation que je ne voulais pas quitter, et parce qu’ils avaient compris que je tenais à vivre à Tanger, ont décidé de m’offrir une petite maison pour l’anniversaire de mes 30 ans : j’avais un cahier des charges à respecter, dont le fait que la maison soit orientée vers le Sud. Dar Nour, du nom que je lui ai donné, était tournée vers la lumière. J’ai appris bien plus tard que gourna veut dire abattoirs, et j’ai trouvé assez cocasse de m’installer à Tanger, une ville de réputation sulfureuse – souvent usurpée, d’ailleurs – dans la Kasbah, rue des Abattoirs : en espérant que ça ne serait pas prémonitoire !!! En 1998, quand j’ai acheté la maison, personne ne s’installait dans ce quartier que tout le monde m’avait déconseillé, quand la Kasbah représentait pour moi – et demeure toujours – le plus beau, le plus vrai quartier de la ville.

– YM : La maison était-elle comme aujourd’hui ?

– PGB : Non, pas du tout, il m’a fallu dix ans pour la façonner ainsi. Il y a eu la première maison, celle centrale, qui était mon cadeau d’anniversaire. Puis j’ai décidé, sur les conseils de ma voisine Farida Benlyazid – qui voyait que je gagnais très mal ma vie – de la transformer en maison d’hôtes, activité qui n’existait pas du tout à Tanger : grâce à Rachid Taferssiti, qui m’a fait une entière confiance et m’a obtenu de la Banque Populaire un crédit sans aucune garantie – ce qui aujourd’hui est impensable – j’ai pu acquérir la maison mitoyenne, qui était à vendre depuis longtemps, massacrée dans une réhabilitation inepte par son précédent propriétaire ; puis, ensuite, mon travail de directeur de l’Institut français de Tripoli et l’activité elle-même de l’hôtel m’ont permis de racheter trois autres maisons voisines et de les rattacher à ce qui déjà existait, afin de réaliser ce qui pour moi était la maison de mes rêves, à laquelle il aurait cependant manqué un jardin. Une fois qu’on a réalisé un rêve, c’est plutôt bien de passer à autre chose, n’est-ce pas ?… J’ai donc vendu Dar Nour à Catherine Arlaud en 2011, six mois avant mon retour à Tanger, après mon séjour de quatre ans à Ramallah. Jean-Olivier Arfeuillère et Philippe Chaslot ont été et sont encore les talentueux gérants de cette affaire, qui ont su effectuer les travaux qu’il fallait pour en améliorer le confort.

– YM : Tu évoques d’ailleurs Ramallah et la Palestine dans Ce qui nous restera… On sent que ce séjour a contribué à un sentiment douloureux…

– PGB : Ramallah m’a été une expérience vitale, dans le sens où elle a changé ma vie… J’ai toujours été un utopiste. C’est dans ma nature. J’ai toujours pensé que l’homme était perfectible, mais fondamentalement bon, et que c’était les aléas de l’existence qui pouvaient le rendre mauvais. Ramallah a sérieusement ébranlé mes convictions et m’a mis dans la situation de vivre et comprendre ce qu’ont supporté les Amérindiens face à la machine destinée à les broyer, mise en place par les Européens devenus Étatsuniens, qui se sont accaparés leurs territoires ; Ramallah m’a mis devant une situation aussi infernale que celle qu’ont dû subir les Juifs dans le ghetto de Varsovie ; Ramallah m’a permis de vivre et de comprendre ce qu’ont supporté les populations noires d’Afrique du Sud au cœur de l’apartheid. J’y ai saisi ce qu’est une mécanique d’anéantissement, et comment fonctionne le déni d’un crime. Je suis né en 1968, je n’ai pas connu de guerre directe, j’ai profité des Trente Glorieuses, j’ai grandi dans la liberté et la possibilité totale d’expression, dans une période postcoloniale aussi, et surtout dans cette idée – c’était donc une utopie supplémentaire ! – de Plus jamais ça et que commettre des horreurs, au moins pour un Occident conscient, repus et responsable, n’était plus possible. Je n’ai jamais pensé devoir être confronté à une nouvelle horreur de l’histoire humaine, commise par mes pairs. À Ramallah, je m’y suis frotté. Là-bas, les Palestiniens vivent une situation qui correspond à celle du sommet de l’apartheid et aux débuts du nazisme. J’ai été au cœur de cela. Je l’ai vu et je l’ai vécu au jour le jour pendant quatre ans. Et à partir du moment où on a été témoin d’un crime, ne pas le dénoncer revient à devenir un co-auteur de ce crime, un collaborateur s’il s’agit d’une situation politique. Comment faire pour ne pas en être complice, comme le sont aujourd’hui tous ceux qui savent, journalistes et intellectuels compris, qui soutiennent activement ou par leur silence ce qui est et restera toujours un crime majeur ? La seule solution humaine qui est entre mes mains est de témoigner de ce que je sais, de ce que j’ai vu, de ce que j’ai vécu. Les Palestiniens ont cessé de se battre violemment, ils ont assez de subsides pour vivre, la seule chose qu’ils exigeraient d’un monde juste reste qu’on ne les oublie pas. Le silence est bien souvent plus meurtrier que le meurtre lui-même. Je n’ai pas une passion pour les Palestiniens parce qu’ils sont palestiniens ! Mon intérêt est pour le Monde arabe dans son ensemble. Mais si je ne m’engageais pas contre l’ethnocide dont j’ai été et je suis encore le témoin, j’en serais entièrement complice. Beaucoup de gens ne comprennent rien à ce conflit, n’éprouvent aucun intérêt pour cette guerre lointaine et interminable, n’ont rien vu ni vécu dans leur chair : ce n’est pas leur faute s’ils n’agissent pas, ils sont excusables. Mais si l’on sait et que l’on ne témoigne pas, on est alors un criminel au même titre que le sont Ariel Sharon ou Benjamin Netanyahu, ou tous les snipers qui tirent sciemment sur des innocents dans des manifestations pacifiques.

– YM : Tu parais pourtant plus apaisé qu’il y a quelques années…

– PGB : Je reste mélancolique, mais sans doute moins en colère… J’ai appris à maîtriser, à dompter ma colère. Mais je reste viscéralement triste et révolté.

– YM : « Ce qui nous restera » est aussi un Cheminement autour de la Méditerranée, des rencontres fortes sur différents territoires…

– YM : « Ce qui nous restera » est aussi un Cheminement autour de la Méditerranée, des rencontres fortes sur différents territoires…

– PGB : J’ai toujours besoin d’ancrages géographiques puissants pour écrire. J’ai besoin d’enraciner ma pensée. Cela dit, bien souvent, ces lieux sont symboliques : on passe avec une telle rapidité de l’un à l’autre qu’ils en deviennent totalement abstraits. Le seul qui tienne, le seul territoire est alors l’écriture, la langue. On va prendre un exemple dans le poème : le personnage du début du récit est Hiérophante, qui dans la Grèce antique était le pur d’entre les purs, un prêtre qui initiait aux mystères, et qui ici, dès les premières lignes, se fait exploser, par inadvertance certes, mais quand même avec une ceinture de dynamite autour de lui (à la façon de Pierrot le fou). La question est de savoir pourquoi on en vient à se faire ainsi exploser. La réponse de Hiérophante est inattendue et absolument pas politique, bien sûr. Il se fait exploser pour être au monde. Mais il faut aller au bout du poème pour saisir cela. En attendant, pour le comprendre, le lecteur l’accompagne auprès de feddayin, un peu comme s’il suivait Jean Genet, des combattants qui sont d’ici et d’ailleurs, qui pourraient être de partout, qui défendent un territoire dans l’attente de combats qui ne viennent pas. On le suit dans la vie d’un camp de guerriers qui n’ont plus de guerre ni même de terre. Le seul lieu, finalement, c’est l’attente, un temps suspendu. L’éternité, peut-être. Parallèlement, un groupe de mercenaires cherche aussi sa bataille, et lui aussi ne la trouve pas, pris dans un labyrinthe qui sans doute est celui de la vie, et embourbé dans des marécages qui ressemblent fortement aux nymphéas de Claude Monet. Il y a donc des lieux, mais quels sont-ils ? Des collines qui ont l’air de celles de Judée et de Samarie, où l’on chante des airs de Fayrouz en fumant cigarette sur cigarette, et des tableaux impressionnistes d’un monde sans rivage, pour des soldats qui cherchent une terre ferme où se battre dans des guerres intangibles… On est bien entendu dans une totale abstraction, une aterritorialité complète : la poésie, j’espère… Et cela, les fragments, les miscellanées le permettent très facilement, contrairement au roman qui ne fonctionne qu’avec une unité de temps et de lieux.

– YM : C’est un peu comme se retrouver à Tanger, où l’on vit les quatre saisons en une seule journée !

– PGB : Voilà (rires) ! C’est la même abstraction, qui n’est pas une confusion. Les deux notions sont très distinctes. C’est une abstraction faite de successions et de juxtapositions d’éléments hétérogènes. Parce que je suis curieux de mon temps, je travaille sur une forme de représentation qui interroge ce que nous ont appris notamment la relativité et la physique quantique – à laquelle je n’entends pas plus que Richard Feynman !!! J’essaie d’imaginer dans une même représentation les différents plans – des plis, plutôt ? – que constitue la perception d’un moment donné. Depuis mes poèmes Prémisses et Treize, assez radicaux je l’accorde, j’essaie de représenter tout le fragmentaire et le morcellement, le disruptif et la dissémination de la perception. Exactement à l’opposé de la représentation unifiée classique. Mon seul espace est l’écrit, agéolocalisable et éclaté, comme est la conscience du monde. Toute représentation, quelle qu’elle soit, n’est qu’une construction culturelle et intellectuelle. Le fragment est, bien sûr, lui aussi une construction, artificielle comme le reste : cela dit, c’est un choix, le mien, celui qui me paraît le plus honnête pour exprimer le monde, notre monde. On est toujours, et de plus en plus depuis l’avènement du virtuel, simultanément dans plein d’espaces différents, éventuellement dans des temps différents et certainement dans des acuités différentes. L’homogénéité et l’unité ne sont que des fantasmes, nés du classicisme et de la peur que l’homme occidental moderne éprouve pour la multiplicité. Je serais donc, finalement, assez héraclitéen, dans mes croyances ! En tout cas, c’est ce sur quoi je travaille et c’est ce qui me passionne. Exprimer l’évidence de cet éclatement qui nous constitue à chaque instant.

– YM : Je trouve d’ailleurs qu’autant d’écritures et autant de transdisciplinarité dans un même texte sont assez rares, et ça correspond assez à ta personnalité…

– PGB : Tu veux dire que je suis totalement schizophrène (rires) ?

– YM : On l’est tous (rires)… Mais, surtout, nous sommes des êtres complexes, constitués de complexité à plein de niveaux différents, dont tu rends très bien compte par ton jeu d’écritures…

– PGB : Différents états d’écritures, plutôt, qui servent à rapporter les différents états de notre perception du monde. Je suis totalement obsédé par le fait de continuellement ramener la représentation à la réalité de nos perceptions. À vouloir candidement – si j’ose ce terme ici – représenter ce que nous percevons du monde, cela donne des fragments, de l’éclatement, ce que je reproduits dans mes Cheminements.

– YM : C’est très stimulant. Le fragment nous permet de sortir d’une zone de confort, nous oblige à une dynamique, à nous poser des questions sur la perception que nous avons, en tant que lecteurs, sur ton voyage, aussi bien physique que littéraire. La gymnastique est constante d’essayer de faire la part entre ce qui pourrait être réel et ce qui est le pur produit de ton imagination…

– PGB : Je ne sais pas s’il est nécessaire de chercher à faire cette part des choses…

– YM : En tout cas, c’est réellement troublant…

– PGB : C’est effectivement un grand métissage… On y retrouve du carnet de notes, du journal, des vers, des nouvelles, des citations, des fragments dont on ne sait ce qu’ils sont, des chansons, des films. Il y a peu de temps, sur ta page facebook, tu as cité une phrase de Majd Abdelhamid, un jeune plasticien palestinien ; c’est une phrase que j’ai moi-même extraite de son compte facebook. « Ils disent que c’est le chaos. Nous appelons cela la vie ! » C’était tellement juste… tellement évident par rapport à ce que je traite, que c’est naturellement entré dans ce Cheminement !

– YM : J’ai effectivement utilisé cette citation pour évoquer le travail d’un ami artiste, Ulrich Lebeuf, qui vient de produire une série de photographies qui s’intitule Khaos, sur les Gilets Jaunes, et qui montre comment le chaos peut devenir un combat pour la vie… Dans ton brassage entre réel et imaginaire, il y a encore un étrange personnage, Tomas le Lisboète…

– PGB : Tomas Colaço existe vraiment, c’est un ami, artiste peintre, que tout Tanger connaît. Il est assez symbolique de ma façon de travailler : il est entré dans ce Cheminement sans ce que je m’y attende, ce qui finalement est très dans son style ! Un jour, encore via facebook, via l’espace numérique donc, je reçois une vieille photographie d’un soldat portugais, de la Première guerre mondiale, qui a le visage de Tomas. Je me demande si c’est lui qui s’est déguisé, si c’est l’un de ses ancêtres qui lui ressemble, si c’est un artefact de l’artiste, qui est un spécialiste des trompe-l’œil… et je trouve la situation si cocasse et amusante, stimulante, que je décide de la transcrire dans mon récit. J’aime les jeux de faux-semblants ! Puis Tomas est revenu tout naturellement dans le texte, par une autre fenêtre spatio-temporelle, cette fois en 1492 à Florence, où il tente de rencontrer un vieux maître de la peinture de la Renaissance, pour tenter de lui soutirer l’un de ses secrets de fabrication, afin de parfaire ses œuvres. Peut-être, d’ailleurs, à ce moment-là et s’il a vraiment rencontré le vieux maître, que l’on imagine bien être Leonardo, Tomas sera-t-il devenu le modèle qui aura permis d’élaborer le dessin de l’homme de Vitruve. Le dessin-manifeste par lequel sont exprimés codes et côtes qui vont permettre d’établir les standards du classicisme, ce contre quoi s’écrit mon texte ! On percerait donc ici un secret de l’histoire de l’art ! On retrouve encore Tomas à Tanger, sur la plage de Sidi Kacem, où il se fait tirer le portrait en cavalier à la façon de Rubens ; il se tient encore en silence sur les bords de la Mer de paille, dans son loft baroque de Lisbonne ; à la Vieille Montagne où longtemps a vécu une partie de sa famille, des diplomates atypiques ; en prenant des airs de Corto Maltese, il se rend un jour de tempête jusqu’au bout du môle de l’ancien port de Tanger, quand celui-ci doit être détruit par les Anglais avant leur reddition, au XVIIe siècle… On le retrouve à Alger et à Jaipur… Il y a une partie de la véritable histoire de Tomas, que par moment j’interprète avec beaucoup de liberté, et beaucoup de divagations pour créer et suivre ce personnage qui se fictionnalise de plus en plus au fil du livre, où lui veut m’amener… Car Tomas, très objectivement, par sa personnalité extrêmement forte et haute en couleurs, est une véritable source d’inspiration : il pourrait effectivement être tout ce que j’ai fait de lui dans ce poème. C’est cette immense liberté, ce souffle digne d’un Alice au pays des merveilles, que j’essaie encore d’explorer dans mes Cheminements…

– YM : On peut avoir le sentiment que tu mélanges continuellement les genres de tes personnages…

– PGB : Il y a Amir, un jeune homme diaphane qui se promène toutes les nuits dans la médina en se changeant, souvent malgré lui, en chevreuil, en jeune daim, en cheval, en voiles de Chine dans le bassin de la fontaine du Palais Moulay Hafid… Il est effectivement très ambigu et c’est là toute sa beauté. Mais les hommes sont très virils et les femmes on ne peut plus féminines ! El, qui porte un des principaux noms de Dieu en hébreux, est la femme la plus femme qui pourrait exister ! Elle est une forme superlative de la femme. Quant aux hommes, ils sont tous très masculins. En revanche, on peut penser que les femmes sont extrêmement déterminées et autoritaires, elles sont fortes, elles ont beaucoup de caractère et prennent le récit en main et le façonnent à leur image ; quand les hommes, avec toute leur virilité, sont d’une grande fragilité, d’une grande vulnérabilité. Le plus mâle serait Djihad, le pêcheur, qui passe son temps à partir en mer, et qui, parcourant le détroit chaque aurore, se mêle à des paysages qui ont la grâce des tableaux de Giotto ; on constate alors que les paysages lui confèrent leur beauté et leur délicatesse. Djihad reste platement viril, tel qu’il est, mais ce sont les paysages qui lui octroient leur sublimité, leur grandeur, la fragilité et la vulnérabilité de leur beauté… Lui, en tant qu’homme, n’aurait jamais eu ces attributs s’il n’était pas dans ces panoramas-là, du détroit dans la lumière de l’aube.

– YM : Djihad est-il le plus libre de tes personnages, par sa solitude sur la mer ?

– PGB : El est le plus libre : elle est tout et la possibilité de tout.

– YM : Et qui est El ?

– PGB : C’est bien sûr Frida Kahlo, c’est la photographe Lucia Cristina Estrada Mota, c’est Jean Seberg et Sylvana Mangano, et quelques femmes plus près de nous, des amies : toutes les femmes qui impactent le monde par leur seule présence ou leur action, qui sont des leçons pour les hommes… Anna Karina est très importante dans ce Cheminement : je tenais à tout prix à ce que le livre soit publié avant la mort de Jean-Luc Godard. Le poème est truffé de citations prises dans ses films. C’est aussi, par moment, un questionnement à la suite de son œuvre et, quelque part encore, sur le corps du créateur (comme celui du Créateur d’ailleurs). Poser ces questions sur la dépouille de Godard eut été une évidence un peu kitch… Avant sa disparition, cela peut prendre une dimension crépusculaire très étrange, qui rejoint le ton de ses derniers films… qui sont bien entendu, eux-mêmes, des miscellanées, des œuvres en fragments. Anna Karina traverse ce Cheminement en tant que Marianne, avec son ton, son impertinence, sa désinvolture : et c’est elle qui nous a quittés juste quelques jours après la sortie du livre… alors que je la pensais immortelle, incréée, devenue un pur personnage de fiction !

– YM : Il y a aussi Nicole de Pontcharra, à qui le livre est dédié…

– PGB : Nicole est en dehors de toutes les contingences. Elle est un ange, un archange qui aurait désamorcé tout principe d’autorité et de pouvoir, entièrement pur donc. Elle m’a vraiment soutenu à un moment où j’étais particulièrement fragile. De ces moments, dans la vie, où, parce qu’on est vraiment vulnérable, beaucoup de gens peuvent nous tourner le dos. Elle a été l’une des rares personnes qui m’a permis de persévérer dans l’écriture, qui m’a redonné toute la foi qu’il fallait pour continuer, tant à créer qu’à simplement vivre. J’ai aussi, par ailleurs, un immense besoin de cette élégance qu’elle représente ; elle fait partie de ces figures qui aident à supporter le poids du monde dans lequel nous vivons : Nicole de Pontcharra demeure un symbole de l’inaltérabilité de la véritable élégance, de la hauteur et de la grandeur d’âme. J’ai la chance d’avoir quelques amies de cette étoffe. Enfin, Nicole est une grande amatrice de poésie et sans elle, beaucoup de poètes, de talents, n’auraient jamais trouvé à s’exprimer ou tout simplement à croire en eux-mêmes. C’est donc, aussi et avant tout, en tant que grande avocate et gardienne de la culture et d’une certaine vision du monde que je tenais à la saluer et à lui exprimer toute mon admiration. Dédier un livre demeure le plus beau cadeau qu’un écrivain peut faire, et Nicole de Pontcharra est l’une des personnes à qui je devais faire ce cadeau-là.

– YM : Elle est d’autant plus estimable que son investissement pour le dialogue entre les rives de la Méditerranée a été remarquable…

– PGB : Effectivement, dont son travail sur le Monde arabe. Elle fait partie des personnes qui ont toujours cherché à rassembler l’humain. Nous avons cette bataille en commun. Dans une période où les Arabes et l’islam sont stigmatisés, nos indignations sont nécessaires. Je ne peux pas supporter l’idée que l’on ostracise et que l’on fasse souffrir des gens uniquement pour ce qu’ils représentent. Quand, dans les médias français, les musulmans sont continuellement marqués au fer rouge, outre le fait qu’on ne leur accorde aucune tribune ni visibilité, je pense à toutes ces familles normales, qui ne font rien d’autres qu’exister, d’aller au travail, payer leur loyer et leurs impôts, avoir des loisirs simples, et que l’on accable de tous les maux, que l’on traite en permanence, à demi-mots, de dégénérés ou de terroristes. Je trouve cela proprement monstrueux, tellement injuste et inacceptable. Comment peut-on faire souffrir à ce point-là des populations entières, pour des raisons bassement idéologiques, politiques et sans doute géopolitiques… Encore une fois, on avait dit Plus jamais ça, n’est-ce pas ? Là aussi, il y a une affaire de témoignage : cela fait vingt-six ans que je vis dans le monde arabo-musulman, je sais ce qu’il est, c’est un monde que je connais, et je ne peux que m’indigner de l’image que l’on veut donner de cette culture et de cette civilisation – dont il faudrait d’ailleurs parler au pluriel ! Nicole de Pontcharra a eu ce combat, dans une période beaucoup plus clémente, mais durant laquelle contribuer à se comprendre et à se reconnaître mutuellement restait un sacerdoce. J’admire toutes les personnes qui œuvrent à créer des liens plutôt que celles qui s’investissent à excommunier, exclure, ostraciser.

– YM : Nicole de Pontcharra a toujours été une passerelle entre les deux rives de la Méditerranée. Je ne la connaissais pas et j’ai été émue d’apprendre qu’il existe des personnes comme elle, qui posent des fondements et des jalons pour des échanges, et d’y parvenir d’une façon aussi juste, discrète et noble. C’est un bel hommage que tu lui rends-là. Cela donne envie de multiplier de tels Cheminements. Après, je trouve que Ce qui nous restera a aussi le ton d’une comédie italienne. Le livre m’a fait penser à La grande Bellazza de Paolo Sorrentino. L’histoire d’un écrivain et critique d’art, très mondain mais très cynique par rapport à son milieu…

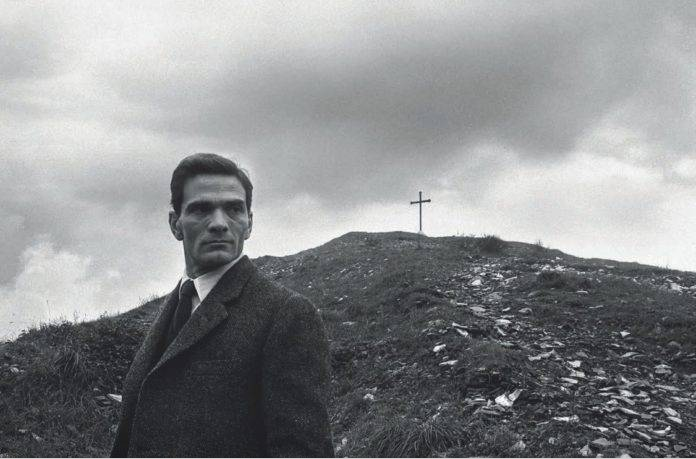

– PGB : Ce film s’inspire beaucoup de La dolce vita, qui est mon film préféré et un peu l’histoire de ma vie – sans que, bien sûr, je me revendique d’aucun des attributs de Marcello !!! C’est un film qui m’a beaucoup servi dans Je n’étais pas là, mon premier Cheminement, publié chez Al Manar en 2015. Dans ce nouvel opus, c’est Pier Paolo Pasolini qui est mis au-devant de la scène. Mais j’évoque ici le personnage extrêmement grave, l’homme désespérément et indéfectiblement engagé. Son sérieux et sa sévérité. Je parle aussi du cœur de Pasolini, que l’on retrouve fracassé sur une plage près d’Ostie. Ce qui nous restera débute sur Hiérophante, le plus pur d’entre les purs, à la seconde où il se fait exploser, et s’achève sur le cœur éclaté d’un poète et d’un militant antifasciste. Pasolini est le personnage qui a une vision de la dignité humaine, de la dignité que l’on doit à l’homme, qu’il ne lâche pas, jamais. Il est d’une rare intransigeance. Et je ne vois pas de légèreté possible chez Pasolini, pas de second ni de troisième degré : sa gravité est immense.

– PGB : Ce film s’inspire beaucoup de La dolce vita, qui est mon film préféré et un peu l’histoire de ma vie – sans que, bien sûr, je me revendique d’aucun des attributs de Marcello !!! C’est un film qui m’a beaucoup servi dans Je n’étais pas là, mon premier Cheminement, publié chez Al Manar en 2015. Dans ce nouvel opus, c’est Pier Paolo Pasolini qui est mis au-devant de la scène. Mais j’évoque ici le personnage extrêmement grave, l’homme désespérément et indéfectiblement engagé. Son sérieux et sa sévérité. Je parle aussi du cœur de Pasolini, que l’on retrouve fracassé sur une plage près d’Ostie. Ce qui nous restera débute sur Hiérophante, le plus pur d’entre les purs, à la seconde où il se fait exploser, et s’achève sur le cœur éclaté d’un poète et d’un militant antifasciste. Pasolini est le personnage qui a une vision de la dignité humaine, de la dignité que l’on doit à l’homme, qu’il ne lâche pas, jamais. Il est d’une rare intransigeance. Et je ne vois pas de légèreté possible chez Pasolini, pas de second ni de troisième degré : sa gravité est immense.

– YM : Quand on ne te connaît pas et qu’on te croise dans les rues de Tanger, tu n’es pas un rigolo non plus (rires) !!!

– PGB : Oui, je sais. J’ai beaucoup d’humour je crois, j’aime vraiment rire, mais il faut bien me connaître ! Hélas, tellement hélas, j’aimerais tant être plus léger. Je sais que lorsque je marche, seul dans les rues, souvent je me forclos dans mon petit monde de pensées et je ne suis pas d’un accès aisé. Je donne une image qui n’est pas très sympathique. Ce qui me désole : ce n’est qu’une image, j’espère, mais je ne saurais paraître autrement !!! Pasolini a quant à lui la gravité du respect que l’on doit à l’homme et aux valeurs qui défendent l’homme. Que j’espère partager. J’aimerais avoir son intégrité. Cela fait partie des valeurs que mes parents m’ont transmises et que j’espère avoir intégrées dans ma façon de vivre.

– YM : Et je sais que tu es fidèle…

– PGB : C’est presque une devise : fidèle à mes valeurs, fidèle à mes engagements et à ma parole, fidèle à mes amis. Mais en amour, c’est beaucoup plus compliqué (rires) !!!

– YM : Parce que l’amour est toujours compliqué (rires). Et pourquoi le cœur éclaté de Pasolini ?

– PGB : C’est une figure. Un hommage à l’engagement indéfectible de cet homme, l’engagement jusqu’au bout, jusqu’à la mort. C’est bien souvent comme cela que ça se passe : les personnes les plus justes finissent mal. Et ceux qui composent rendent ensuite hommage à ceux qui sont morts pour leur intégrité !!! Ça vaut peut-être la peine de mourir comme ça, ça doit être préférable pour la bonne marche de l’humanité, plutôt que vivre longtemps dans la compromission (rires). Je ne sais pas, tout cela me dépasse… En tout cas, ses Théorème et L’Évangile selon Mathieu m’ont terriblement influencé. Il fallait qu’il paraisse dans au moins l’un de mes Cheminements, même si je suis sûr qu’il reviendra souvent. Et l’image du cœur éclaté, parce qu’une automobile est passée sur sa poitrine, quand il agonisait sur le sable d’un terrain vague, d’une plage… C’est extrêmement fort. Je vois ce cœur un peu comme un Sacré-cœur de la peinture Rococo italienne, mais mis à mal, abîmé, souillé. Et c’était aussi une manière de faire un clin d’œil du côté de la dernière exposition de la poétesse et peintre Caroline Sagot Duvauroux, dont la densité, tant de l’œuvre que du personnage, m’émeut tant.

– YM : Beaucoup de tes personnages, encore, sont les habitants de ton quartier, une jeunesse un peu en déshérence. Quelle est ta relation avec eux ?

– PGB : Je connais maintenant plein de chefs de famille que j’ai vus naître et grandir. C’est ça devenir vieux, sans doute. Je connais tous mes voisins. Ils sont ma vie, dans le sens où ils sont mon quotidien. C’est avec eux que je vis. Je croise de temps en temps tel cinéaste, tel écrivain, tel designer en vogue, tous ces artistes dont certains sont des amis et dont on fait état ; mais ma vraie vie, ce sont mes voisins. Les pêcheurs, les chômeurs, les faux-guides de la Kasbah, mes commerçants, les mamans, les grands-mères qui m’aiment beaucoup en général, les gardiens, les artisans… Tous ces gens que je salue chaque jour, chaque fois que je les croise, ces attentions, ces prénoms que l’on retient, ces sourires, parfois la fatigue ou la contrariété… La vie. Ma vie. C’est avec eux que je partage le plus. Ils ne sont pas ma famille, mais ils me sont une famille, celle de la vie. J’avais réalisé, il y a huit ans, une série inachevée de photographies, intitulée They are my life, des portraits de ces personnes que je rencontre tous les jours et qui d’un « bonjour » me rendent la vie plus heureuse, plus douce, plus supportable. C’est leurs bonjours qui me font avoir une bonne journée, vraiment, souvent. Et quand ça se passe mal, qu’avec l’un d’entre eux ça dérape un peu, affaire d’atomes crochus ou de mauvaise humeur, je le prends très mal : je n’ai aucune distance avec cela. Ils sont bien ma vie.

– YM : Tu comptes d’ailleurs poursuivre tes petites publications de photographies ?

– PGB : La photographie, pour moi, est un passe-temps. Je fais cela pour me reposer des mots. Avec beaucoup de légèreté.

– YM : Tu pourrais illustrer tes Cheminements avec les portraits de ceux dont tu parles…

– PGB : C’est un autre travail, une autre approche… Mon lieu d’expression est vraiment le mot, la langue. Ma façon d’aborder le monde, de le percevoir et de le traduire passe par l’écriture. Toujours et seulement l’écriture. Sans doute mes photographies ne sont-elles pas trop mauvaises que parce que je les réalise avec beaucoup de légèreté, sans mettre d’enjeux dans leur fabrication. Je l’explique bien dans l’introduction de mon livre 16 : je ne suis pas un photographe, et c’est bien pour cela que j’éprouve beaucoup de plaisir à faire de la photographie ! Je ne me revendique pas de ce statut-là. Mais cela dit, comme le remarquait Nietzsche avec son sens de la formule, le peintre est celui qui peint… Donc le photographe est celui qui photographie. Mais ce n’est pas mon activité principale, même si j’essaie d’être exigeant avec mes images, aussi sommaires et simples soient-elles. Si j’ai un espace de travail – ce mot pris à la fois dans le sens où l’on travaille la terre, où l’on façonne les choses, mais aussi quand on est soi-même travaillé, mû par ce que l’on fait ou par ce qui nous entoure -, c’est vraiment l’écriture. Pour la photographie, je cueille les images, avec une forme de plaisir léger : ce qui n’empêche aucunement, bien sûr, que la réalisation de chaque image exige une véritable tension, qu’à chaque fois que j’appuie sur le déclencheur, cela demande une acuité dans laquelle se cristallise toute l’attention du regard. C’est un moment où le réel lui-même se tend de toutes parts, pour donner un cadrage, une profondeur de champ ou une frontalité, une qualité de lumière, une composition avec les couleurs et les volumes… Mais cette tension ne me travaille pas comme le verbe m’aiguise, m’habite tout simplement.

– YM : Tu es pourtant entouré de beaucoup de photographes…

– PGB : Oui, et j’aime terriblement la photographie. Étudiant, j’avais même commencé une collection… Durant mon cursus universitaire, en sciences de l’art, je m’étais un peu spécialisé dans la photographie. Je suivais entre autres les cours de Jacques Damez – avec qui nous avions sympathisé -, et qui a fait partie, historiquement, des initiateurs de la reconnaissance de la photographie en tant qu’art. Il ne faut pas oublié qu’il y a trente ans, la photographie n’avait pas encore accédé au rang d’un art en soi. À Paris, il y avait seulement deux galeries : Agathe Gaillard, qui défendait ce média depuis toujours, et Durant-Dessert, qui commençait à peine à avoir sa réputation de fer de lance ! Un autre temps ! Tout cela pour dire que j’aime profondément la photographie en tant qu’amateur, mais qu’elle garde pour moi une dimension d’extériorité, quand le mot et l’écriture sont au plus profond de mes préoccupations, que je sais depuis l’enfance être mon mode d’expression, ma terre, ma glaise.

– YM : Tu as rencontré Yto Barrada à Tanger ?

– PGB : Bien sûr, nous nous connaissons depuis vingt-six ans. Nous nous étions rencontrés quand elle était toute jeune fille et revenait de Palestine. Elle avait cette légèreté mutine et grave, un peu comme Anna Karina. J’aime énormément ses photos de jeunesse, qui toujours m’émeuvent. Ce qu’elle fait aujourd’hui me questionne particulièrement sur le fonctionnement du marché de l’art. Et sa maman, Mounira Bouzid El Alami, est une femme que j’admire terriblement pour la force de son action. Elle fait partie des El de Ce qui nous restera. Il y a un lien entre nous, de ces sentiments qui ne s’expliquent pas, qui pour moi relèvent d’une forme d’autorité morale.

– YM : Quand tu retournes en France, où vas-tu ?

– PGB : Dans les montagnes où je suis né, dans la campagne de Grenoble. Je suis très attaché à ma famille et je suis aussi attaché à ces montagnes de mon enfance, au ciel de ces montagnes surtout. Quand je m’y rends, chaque été, de plus en plus je constate que je connais chaque repli des falaises qui entourent mon village. Ça doit être cela, aussi, appartenir à un lieu, être de quelque part… Et en même temps, j’ai besoin de l’ailleurs pour vivre. Et j’ai aussi besoin de l’océan, de son infinitude, de sa puissance. Les montagnes sont tout aussi puissantes, mais elles ne relèvent pas, comme l’Atlantique, du monde de la mélancolie : elles appartiennent plus au registre de la détermination et de la volonté. La Méditerranée représente une douceur et une culture, au pire une morosité quand elle est trop longtemps sous la pluie. L’océan est une puissance laissée à soi, un abandon, qui relève de la mélancolie. Cela dit, ce sont tous des paysages que j’aime et qui sont en moi.

– YM : Finalement, face à la mer, qu’est-ce qui nous restera ? (rires)

– PGB : Un cœur gros comme ça, un regard sur l’ailleurs. J’ai écrit cela quelque part : Tanger est avant tout un regard tourné vers l’ailleurs.

– YM : Avec un cœur ouvert…

– PGB : … grand comme ça, à en exploser ! Les Gilets jaunes, ces peuples qui se révoltent en Algérie, au Chili, à Hong Kong, partout dans le monde, ont bien conscience que le monde que nous avons créé n’est plus tenable. Il faut passer à autre chose. Inventer un nouveau monde, d’autant plus nécessaire au moment où les fascismes reviennent au-devant de la scène au triple-galop, ce qui signe définitivement l’échec de l’hyper-libéralisme. Les peuples savent toujours. Ils peuvent aussi être très dangereux – je ne serai jamais populiste – car ils en reviennent toujours à laminer les minorités, pour le droit desquelles je me suis battu dès mon adolescence ; mais les peuples savent quand les limites sont atteintes et qu’il faut tourner une page. Le syndrome du cuirassé Potemkine : c’est l’ultime humiliation, dans une accumulation d’outrages, qui conduira à faire tomber une société entière. Nous sommes aujourd’hui dans le cuirassé. Un soubresaut de besoin de dignité viendra toujours tout bouleverser. Je vois aussi qu’il n’y a pas de pouvoir heureux ni bon : cela fait partie des attributs du pouvoir que continuellement commettre des exactions. Je n’aime pas le pouvoir et je n’ai jamais aimé en être : à côté, parfois très proche, mais jamais dans le pouvoir. Toute personne qui a besoin d’un tel ascendant sur la société ou les autres a forcément quelque chose à combler, qui immanquablement présente quelque chose de très malsain. J’ai besoin de force, de tranquillité, mais pas de pouvoir… Être face à la mer, comme tu dis, c’est être dans une vacance, une ouverture, un largage de toutes ces amarres…

– YM : Pourquoi Ce qui nous restera t’est-il particulièrement important ?

– PGB : Chaque fois que j’achève un nouveau livre, il est le plus important. Tous mes livres sont importants – avec leurs maladresses et leurs malfaçons ! – mais s’ils n’étaient pas importants, je ne les aurais pas écrits – rien ne m’y oblige – et moins encore publiés. Ces Cheminements, qui constituent une série – le premier jet du troisième volume est quasiment achevé, et je vais profiter de mon futur séjour à Taroudannt pour le retravailler – sont un peu mon œuvre totale, mon idéal wagnérien si j’ose cette expression, là où je construis avec de la poésie, des vers, de la prose, des notes, des nouvelles, des petites histoires, de l’absurde, du rêve, quelques cauchemars, des films et de la vidéo, de la musique toujours…

– YM : Une façon de lâcher prise ?

– PGB : Le plan, la trame, sont construits de façon très rigoureuse…

– YM : Je voulais dire un espace de plaisir, où tu peux te permettre d’être moins en colère…

– PGB : Je suis moins en colère parce que je suis moins exigeant avec le monde… J’ai appris à composer, à faire avec. Quand, bizarrement, je suis de plus en plus exigeant avec moi-même. Et j’ai aussi dû apprendre la solitude, car c’est l’un des fondements de l’écriture : apprendre à se retirer du monde, apprendre à être seul. Cela a été long, douloureux certainement, mais c’est acquis, j’ai gagné cette liberté-là : j’accepte d’être beaucoup plus seul. Ça a été une vraie victoire sur moi-même et c’est le gain d’une immense liberté, sans doute la plus grande liberté. Apprendre à se suffire à soi-même.

– YM : C’est d’ailleurs la force de ton personnage Djihad, le pêcheur. Sur l’eau, l’homme de la pêche, confronté continuellement à un espace immense et qui peut devenir hostile, apprend à être seul. C’est en cela que la mer peut nous apprendre sa force.

– PGB : Et que la solitude est un trésor. Par ailleurs, ce Cheminement m’est aussi important parce que je crois y avoir réussi de particulièrement beaux équilibres, dans la composition, un rythme très maîtrisé et quelques moments de vraie grâce. Je l’ai arrangé un peu comme une musique. C’est ça, aussi, la poésie, une musicalité. Je trouve que dans Ce qui nous restera, outre la mélancolie dont tu parlais, il y a quelque chose de jubilatoire, qui relève de l’expression d’un immense plaisir, celui du partage. Le partage de ce qui, dans la culture, m’a toujours touché et rendu riche : mon musée personnel.

– YM : C’est effectivement un parcours de tout ce qui te constitue. Avec un vrai tempo, et des sortes de refrains. C’est à la fois très rock et très classique…

– PGB : Tout à fait ! On y croise autant Les nuits d’été de Berlioz chantées par Régine Crespin, que Marlène Dietrich, en passant par Prince et Tupac Shakur !!! Mais comment eut-il été possible de parler de Pasolini et de Genet sans mentionner Tupac ? Je ne pouvais pas faire cette impasse : son indignation, sa révolte – devant quelles injustices et quels crimes ! – sont essentielles. Son message est fondamental, il est l’une des clefs de la culture contemporaine de la révolte. Est-ce que tout cela est partageable ? Je ne sais pas. Je suis sûr qu’il y a une toute petite bulle de lecteurs qui aiment vraiment ce que je fais – j’ai de merveilleux retours, qui m’aident aussi à poursuivre cette aventure, quand je traverse des moments de doute. Mais j’écris vraiment pour moi, pour mon seul plaisir et mon seul trouble, pour explorer ce que je dois apprendre de moi-même, faire des bilans où j’en ressens la nécessité, me provoquer des vertiges. Jamais je ne pense à un public-cible. Je suis toujours autant surpris et ému quand je reçois un mail ou un message de la part d’un lecteur que je ne connais pas, qui me confie ce que mon écriture et mon univers lui ont apporté. C’est un miracle de l’écriture, ça aussi, n’est-ce pas ?

Entretien réalisé par Yamna Mostefa

Portrait de Yamna Mostefa cofondatrice des rencontres photo professionnelles de Tanger à la cinémathèque le RIF de Tanger.

Yamna Mostefa, a fondé et dirige les rencontres photographiques de Tanger, Face à la mer. Originaire de Carcassonne, elle partage sa vie entre la France et la cité du détroit. Un parcours hétéroclite l’a conduite, au fil des années, à une passion pour Tanger et sa culture internationale. Son identité interculturelle a des échos dans son itinéraire marocain, ainsi que dans les rencontres qu’elle organise, impliquant auteurs et artistes en activité au Maghreb.

Plus de dix années de voyages et de rencontres lui ont fait observer et comprendre les problématiques des photographes maghrébins… et constater que le partage de valeurs professionnelles pouvait rassembler actrices et acteurs d’une photographie méditerranéenne.

« Ce qui nous restera » est disponible à Tanger à la Librairie des Colonnes, aux Insolites et à la galerie Conil. On peut le commander en France sur https://ift.tt/2Nl0oZA

from LE web magazine de Tanger - tanger-experience.com https://ift.tt/2NiyPjm

22:11

22:11

Novitacu

Novitacu

Posted in

Posted in

0 commentaires :

Enregistrer un commentaire